[多機能細霧システム活用法②]冷房・加湿の有効性

出所:「施設と園芸」195(2021年秋)号(一般社団法人日本施設園芸協会)

著者:株式会社いけうちアグロ事業部 渡邉 賢, 土井 将希

多機能細霧システム(多目的利用細霧システム)とは、温室内に取り付けたノズルから微細な霧を噴霧し、冷房・加湿・農薬散布・葉面散布などの複数目的に利用するものを指す(図-1)。これは、冷房・加湿に特化した「細霧冷房システム」に自動薬散機能を取り込み、機能の両立を目指したものである。

【図-1】 多機能細霧システムによる冷房・加湿時(上)と薬散時(下)の温室内

一般的に細霧冷房システムでは、①光合成促進や生理障害防止による収量増加、②夏期の収穫終了時期の延長、③夏期の定植時期の前進、④作業環境の改善等の効果が認められている。多機能細霧システムは、それらに加えて薬散作業を省力化・自動化することで、より多面的に温室経営の改善に貢献できる。

多機能細霧システムの機能を有効活用するためには、装置の特性をよく把握する必要がある。本連載記事では2回に渡り、弊社が製造販売する多機能細霧システムCoolPescon®(クールペスコン)を例に、その効果的な運用方法について解説する。第1回の本稿では自動薬散機能に焦点をあてる。次稿では冷房・加湿機能について紹介する。

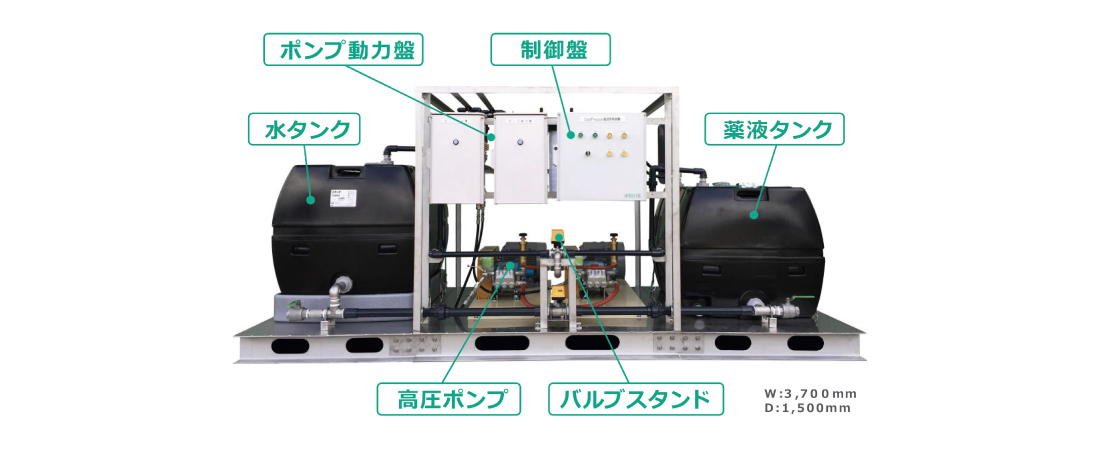

多機能細霧システムCoolPescon®は、ノズル(平均粒子径:約20 µm)、高圧ポンプ(噴霧圧:約6 MPa)、薬液タンク、水タンク、温湿度センサ、制御盤等の機器から構成される(図-2)。冷房・加湿と薬散で異なるタンクを使用するが、それ以外の機器は共用する。

【図-2】 多機能細霧システムの機器構成例

冷房・加湿時は、換気しつつ水噴霧することで、速やかに霧を蒸発させる。一方、薬散時は換気窓を閉じた状態で噴霧し、室内を高湿度にする。それによって薬液が室内に充満し、葉に付着するようになる。

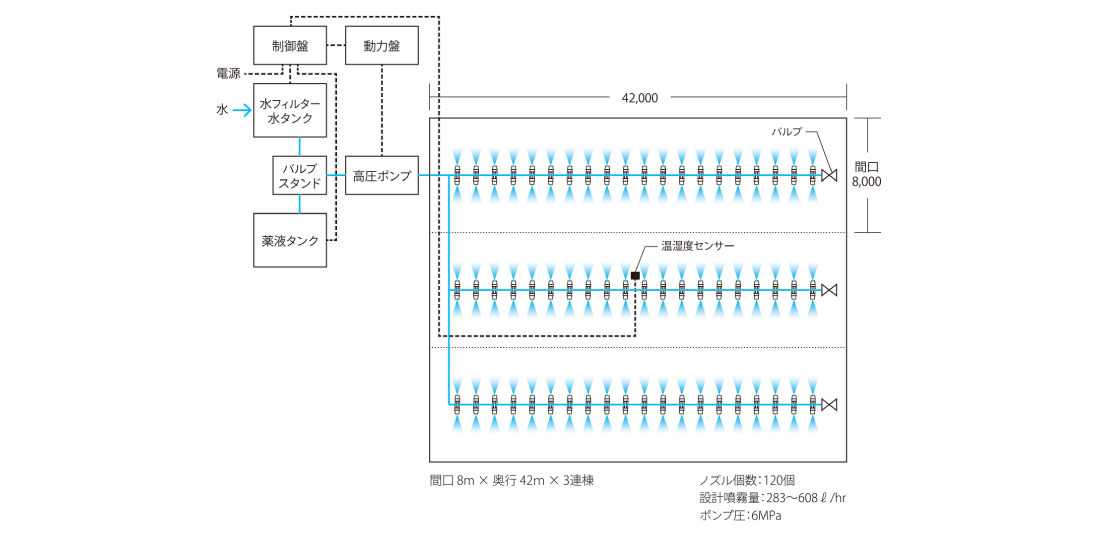

ノズルの配置は、冷房・加湿と薬散のどちらを優先するかで考え方が異なる。前者では室内の温湿度を均一にするために、気流(換気扇等)を考慮してノズルを配置する場合がある。一方、後者では一定間隔にノズルを配置することが多い(図-3)。

【図-3】 ノズルと配管の配置例(平面図)※ 間口8m、奥行42m、3連棟の温室の一例。実線は噴霧配管、点線はセンサ配線を表す。

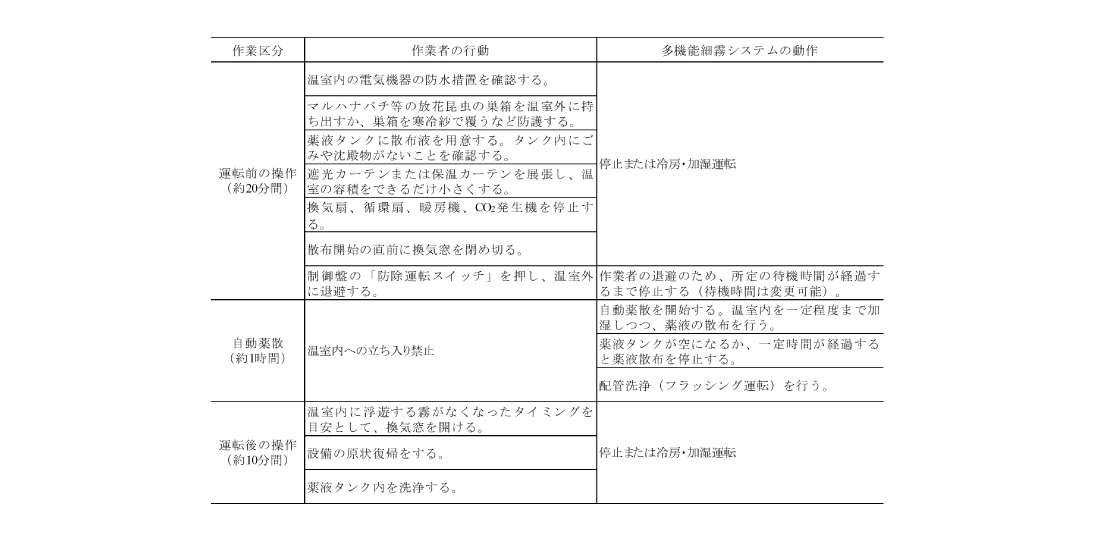

【表-1】 自動薬散時の作業手順

表1は自動薬散時の作業手順である。使用者は薬液タンクに農薬または葉面散布剤の希釈液を用意し、運転開始のスイッチを押すと薬散を開始できる。自動薬散運転の最後に行われるフラッシング運転は、配管中に残存する薬液成分を洗い流すことを目的としている。これは、①水噴霧時に残存農薬の混入を防止するとともに、②配管類を保護(腐食防止、目詰まり防止)する重要な機能である。

溶け残りの出にくい農薬(液剤、乳剤、水溶剤、顆粒水和剤、フロアブル剤)と葉面散布剤は、経験的に目詰まりなどのトラブルなく使用できる。微生物農薬も使用できる。特に浸透移行性を持つ農薬は、防除効果が表れやすいため推奨している。反対に、利用を推奨しない薬剤としては、マシン油製剤、銅含有剤、硫黄含有剤、糖を多く含む葉面散布剤が挙げられる。これらはノズル、配管、ポンプ、電磁弁の腐食または目詰まりを引き起こす可能性がある。

一般的な農薬散布と同様に、各種薬剤のラベルに記載されている使用方法(適用作物、適用病害虫、希釈倍率、使用量、使用時期、使用回数、その他の注意)を守る必要がある。

一般的な農薬散布と同様に、気温の低い時間帯の散布が効果的である。この理由は次の通りである。①気温や葉面温度が高いときの散布は薬害のリスクが高い。②自動薬散の際に換気窓を閉じるため、温室内の気温と湿度が急変する場合がある。③散布後には換気を再開して、葉に付着した散布液を乾かす必要がある。以上を考慮すると、散布を開始する時間帯は、早朝または夕方が適している。

自動薬散の運転中、多機能細霧システムは連続噴霧と間欠噴霧を組み合わせて、温室内の高湿度を維持するように動作する。この精緻な湿度制御によって散布液が適度な密度で温室内に充満する。その結果、設備の過剰な濡れを防止しつつ、葉に薬液を付着させることができる。もし夏期の高温によって室内の湿度が上がりにくい場合には、自動薬散時の連続噴霧の時間を長く設定することで、散布液の付着状況が改善される場合がある。

現在、農薬散布に使用できる防除機には、手動タイプの動力噴霧機、自走式動力噴霧機、煙霧機などがあり、それぞれ異なる特性を持つ。ここでは最も普及している動力噴霧機と多機能細霧システムを比較する(表-2)。多機能細霧システムは省力的かつ均質な散布が可能という利点があるものの、病害虫多発時の薬効が十分でない場合がある。そのため、普段は自動散布を行い、病害虫が多く発生した場合は動力噴霧機で手散布するという使い分けが考えられる。

【表-2】 自動薬散時の作業手順

井水や農業用水を使用する場合、原水に含まれるカルシウム、鉄、二酸化ケイ素(シリカ)が、目詰まりなどのトラブルを引き起こす原因となる。このため、あらかじめ原水の水質分析を行い、販売元が推奨する水質基準を満たすか確認する必要がある。

高圧ポンプのオイルや温湿度センサなどの消耗品を定期的に交換することで性能を長期間維持できる。使用者自身が交換用部材を取り寄せ、点検整備できる。長期間利用しない場合は、配管の水抜きを行う必要がある。これは、冬期の凍結によるノズルや配管の破損を防止するためである。

水質や使用状況によって耐用年数にかなりの差が現れる。高圧ポンプは、定期メンテナンスのほか、2~3年おきの部品交換を推奨しており、使用状況によってはポンプ本体のオーバーホールが必要になる。

千葉大学環境健康フィールド科学センター構内の試験温室(床面積約240 m2)で実施した防除試験を紹介する。

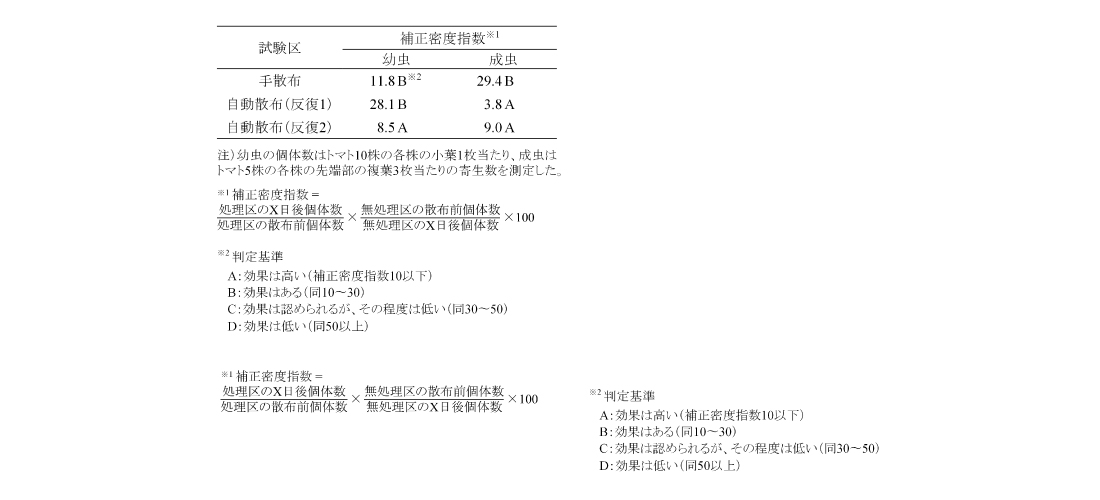

2020年5月8日に栽培中のトマト‘フルティカ’の個体群にオンシツコナジラミの寄生を確認した。5月11日にスピロテトラマト水和剤(商品名:モベントフロアブル)を50 L(約200 L/10 a相当)散布した。試験区は、多機能細霧システムを使用する自動散布区、動力噴霧機を使用する手散布区、農薬散布を行わない無処理区に分けた。散布前と散布4日後のオンシツコナジラミの幼虫および成虫の生存個体数をカウントし、補正密度指数(農薬の実用化試験で用いられている薬効の指標)を算出した(表-3)。その結果、自動散布は手散布と同等以上の効果を有すると判断された。

【表-3】 オンシツコナジラミに対する手散布と自動薬散の防除効果(データ提供:千葉大学野村教授)

2019年と2020年に、特定農薬(特定防除資材)である電解次亜塩素酸水(以下、次亜塩素酸水)の防除効果を評価した。特定農薬とは、「安全性が明らかものとして国が指定した防除資材」であり、重曹や天敵などが該当する。次亜塩素酸水は、イチゴ灰色かび病、キュウリうどんこ病に対する薬効が認められている。また、実験室レベルでトマトうどんこ病、トマト灰色かび病、トマト褐色輪紋病、トマトすすかび病、キュウリ褐斑病、レタス褐斑病に対する薬効を確認している。

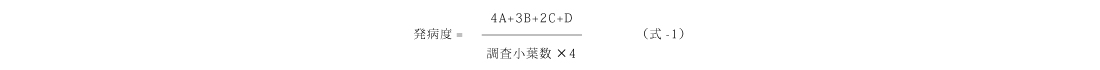

2019年の試験では、トマトうどんこ病に対する次亜塩素酸水の薬効を調査した。7月1日にトマト‘フルティカ’の個体群の葉上にうどんこ病の分生子を振りかけ、同菌に感染させた。その翌日から1~2日に1回程度の頻度(7月2、3、4、6、9、12、13日)、次亜塩素酸水(有効塩素濃度:20 ppm、散布量:125 L)を散布した。散布開始から9日後(7月11日)と17日後(7月19日)の発病度(発病程度の指標)を式-1で求めた。

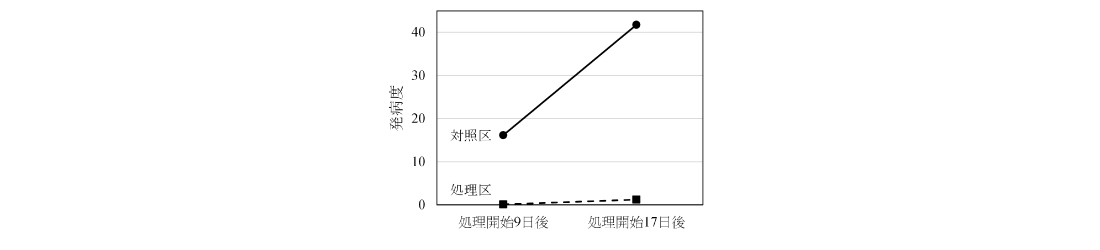

ここで、Aは病斑面積が50%以上の小葉数、Bは病斑面積が25%以上かつ50%未満の小葉数、Cは病斑面積が5%以上かつ25%未満の小葉数、Dは病斑があるものの、その面積が5%未満の小葉数である。次亜塩素酸水を散布した処理区の発病度は対照区より低く、発病の抑制が確認された(図-4)。

【図-4】 次亜塩素散水の自動散布が感染初期のトマトうどんこ病の発病度に及ぼす影響(データ提供:千葉大学宇佐見准教授)

各区ともトマト5株の本葉6~7枚中の小葉を調査した。

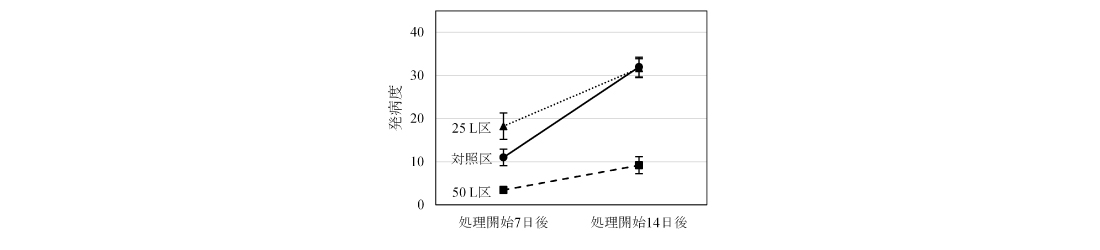

2020年の試験では、次亜塩素酸水の散布量と薬効の関係を調査した。うどんこ病の感染が進行したトマト‘フルティカ’の個体群に対して、4月20日から5月2日にかけて、2日に1回の頻度で次亜塩素酸水(有効塩素濃度:20~30 ppm)を散布した。試験区として、散布量を25 L(100 L/10 a相当)あるいは50 L(200 L/10 a相当)とする2つの処理区(25 L区、50 L区)と、散布を行わない対照区を設けた。散布開始から7日後(4月27日)と14日後(5月4日)の発病度を式-1で求めた。各区の処理前の発病度は不明であるものの、処理開始後の発病度は50 L区で低かった(図-5)。よって、50 L区(200 L/10 a相当)の次亜塩素酸水の散布で、トマトうどんこ病に対する一定の防除効果が得られると考えらえる。

【図-5】 次亜塩素散水の自動散布時の散布量が感染の進行したトマトうどんこ病の発病度に及ぼす影響(データ提供:千葉大学宇佐見准教授)

エラーバーは標準誤差。各区ともトマト10株の本葉6~7枚中の小葉を調査した。

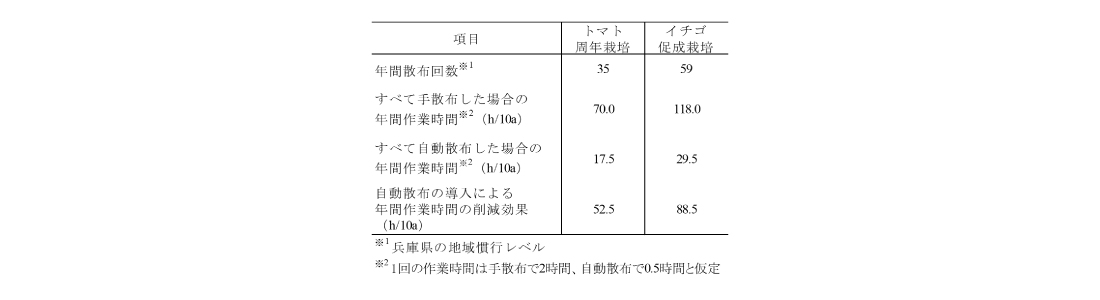

多機能細霧システムは防除に要する作業時間を大幅に削減する(表-4)。実際に、キュウリ生産農家に導入した事例で、「毎週1~2回、1回当たり約2時間/10 aの農薬散布作業がほぼ自動化された」というケースがある。農薬散布の省力化は、人件費の削減だけでなく、無理のない防除計画の策定と病害虫発生時の即座の対応も可能とする。それによって、病害虫の被害の軽減にも寄与し得る。

【表-4】 自動薬散による作業時間の削減効果の試算

多機能細霧システムは、病害虫、特に病害の予防防除での活用が期待される。予防防除は病害虫の被害の未然防止を意味する。しかし、ここではより具体的に「温室内の浮遊微生物、あるいは葉面に付着した微生物に対して殺菌剤等による淘汰圧をかけることによって、病害の感染成立を抑制すること」を想定している。

予防防除を実践するためには、以下の要件を満たす必要がある。①利用する農薬は耐性菌の発生リスクが低い。②多くの病原菌に対して殺菌性または静菌性を示す、あるいは植物の病害抵抗性を誘導する。③薬害など植物にマイナスの影響を与える危険性が低い。④安価に利用できる。⑤農薬散布を省力的に頻繁に実施できる。これらの要件を概ね満たす組み合わせの一つが、多機能細霧システムと前述の次亜塩素酸水である。しかし、予防防除の事例は少なく、運用方法が確立されているとは言えない。今後の技術開発と普及促進が期待される。

多機能細霧システムは、冷房・加湿と薬散の機能を両立するため、「噴霧後に速やかに蒸発し植物を濡らさない微粒子の発生」と「植物への効率的な薬液付着」という、相反する性質が求められる。この困難な課題を乗り越えるため、弊社はハード、ソフトの両面から製品改良を行ってきた。現在、葉裏の薬液付着量の増加などの改善テーマに取り組んでおり、より価値の高いシステムの提供を目指している。