スプレーノズルの基礎知識|霧の分級

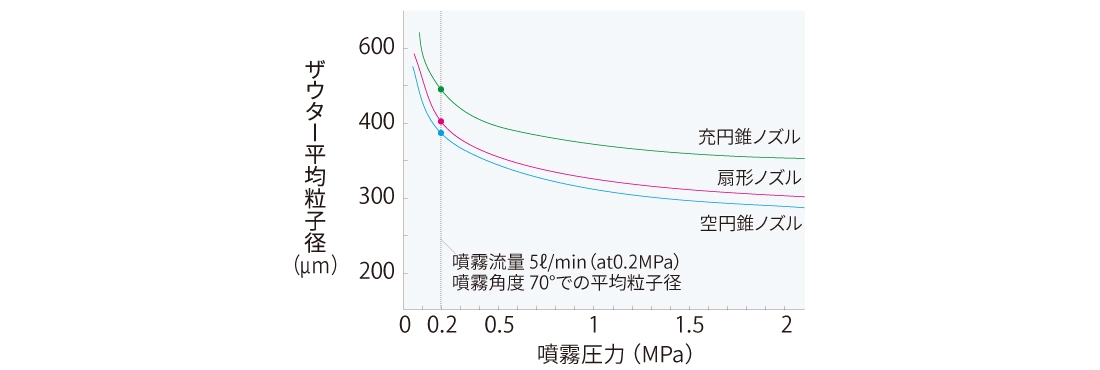

ノズルの選定や応用装置の設計において重要な因子となる平均粒子径は、ノズル形式や噴霧圧力、噴霧流量によって変化します。測定条件(圧力、流量、角度)が同じなら、空円錐ノズルの平均粒子径が最も小さくなります。粒子径が細かくなると、空気と接触する表面積が増えるので、物質移動や反応に有利です。ガス冷却、空気加湿、ガス洗浄、化学反応などには空円錐ノズルが効果的です。

霧の粒子径はノズル選定や応用装置の設計に関して重要な因子となります。霧のいけうちでは、粒子径の測定法に液浸法およびレーザー法を採用しています。

液浸法による粒子径測定

レーザー法による粒子径測定

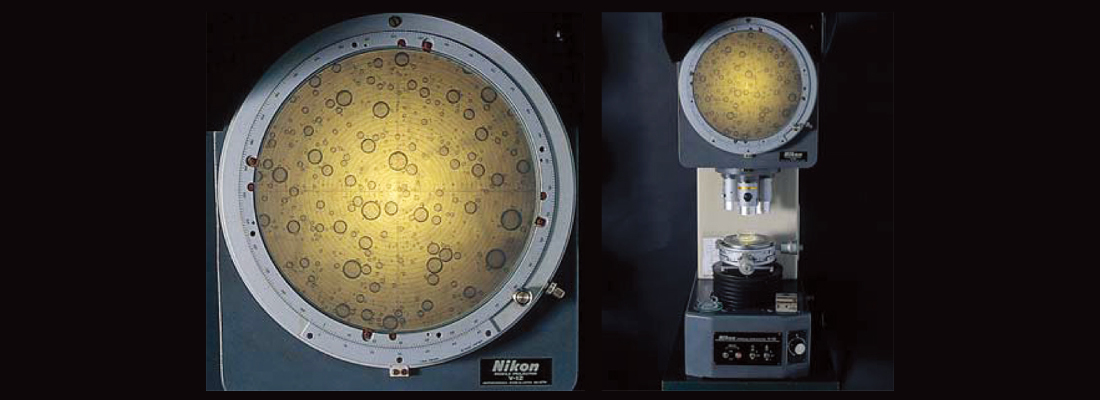

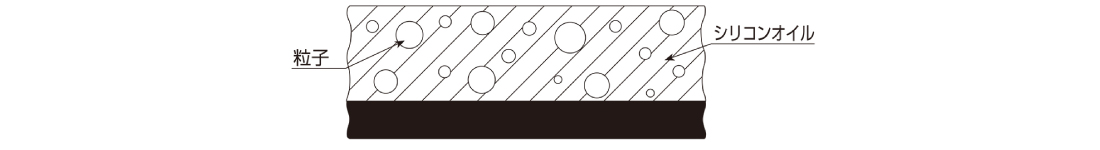

液浸法は図のようにシリコンオイルを厚めに塗布したプレートグラス上に霧を受け止め、素早く拡大写真を撮影し、できあがった写真からサイズごとに粒子数をカウントする方法です。この方法では噴霧の粒子はシリコンオイルの中に沈降するため、強いライトを当てて写真撮影を行う間にも蒸発収縮することがなく、またオイル中に浮くので真円の状態で測定が可能です。霧のいけうちでは、主に1流体ノズルの粒子径測定を液侵法で行います。

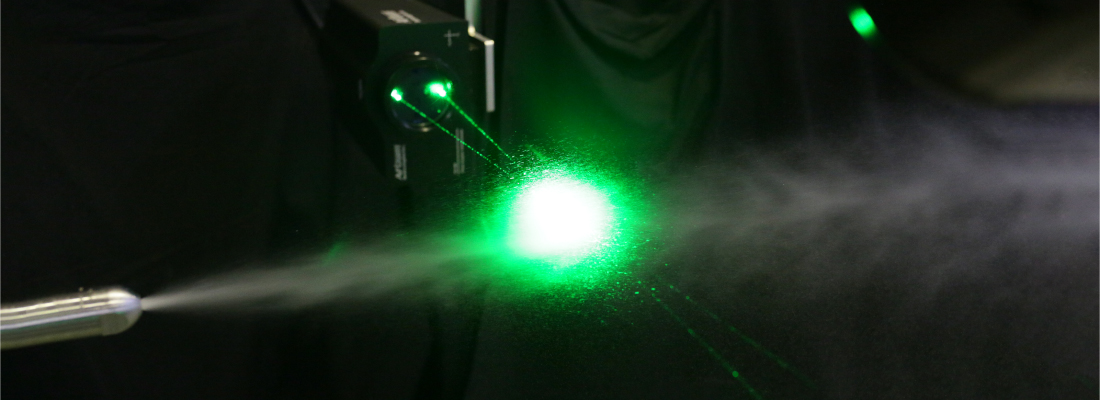

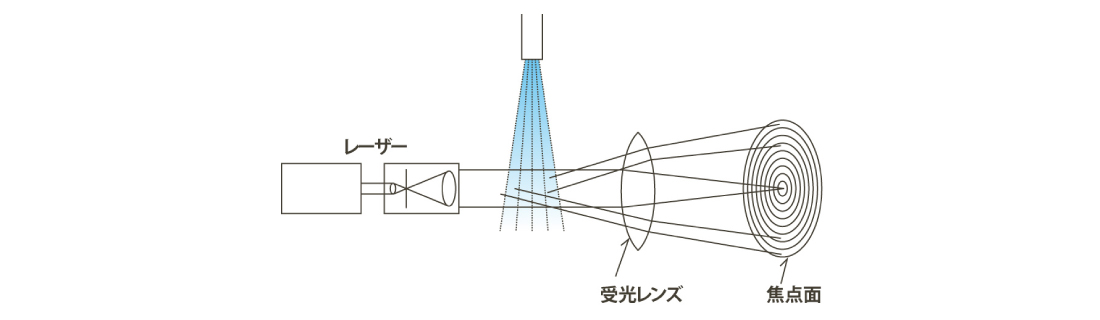

液レーザー光路上に噴霧粒子が存在すると、レーザー光線は粒子表面で散乱し、散乱光の干渉によりその後方に回折像を結ぶことを応用したものです(フランホーヘルの回折)。この方法ではレーザー光の通路上に存在する粒子すべてを同時に測定することが可能です。

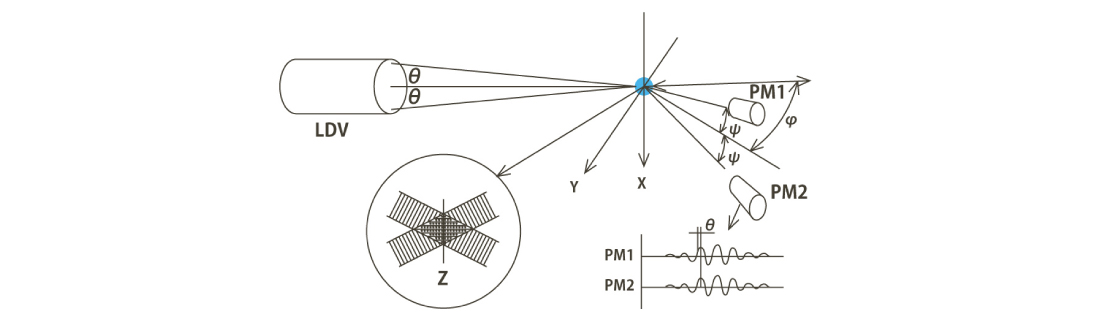

2本のレーザー光を交差させ干渉縞を形成させます。この干渉縞を通過した粒子により生じた散乱光を、―定距離離れた複数の受光器で感知したときの位相差により粒子径を算出する方法です。この方法は一つ一つの粒子を測定するため、粒子密度の影響を比較的受けにくく、かつ粒子の速度も同時に測定できる利点があります。霧のいけうちでは、主に2流体ノズルの粒子径測定をドップラー法で行います。

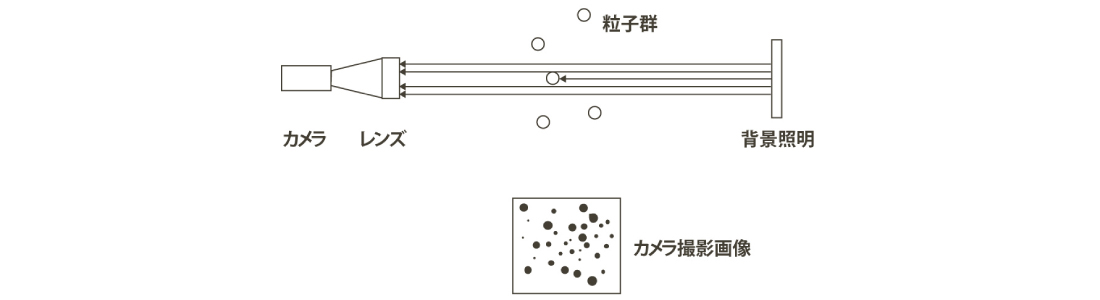

背景照明で照らした粒子の影を撮影し、撮影したさまざまな粒子を円に変換し粒子径を算出します。この方法ではレーザー法で測定出来ない非球形の粗大粒子の計測が可能です。ただしカメラの倍率が低いため、細かい粒子の測定には不向きです。また粒子密度が高い場合は、複数の重なった粒子を一つの粒子として計測する場合があるため、実際よりも大きく表示されることがあります。

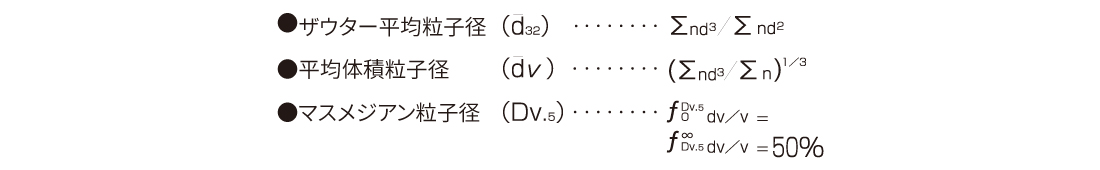

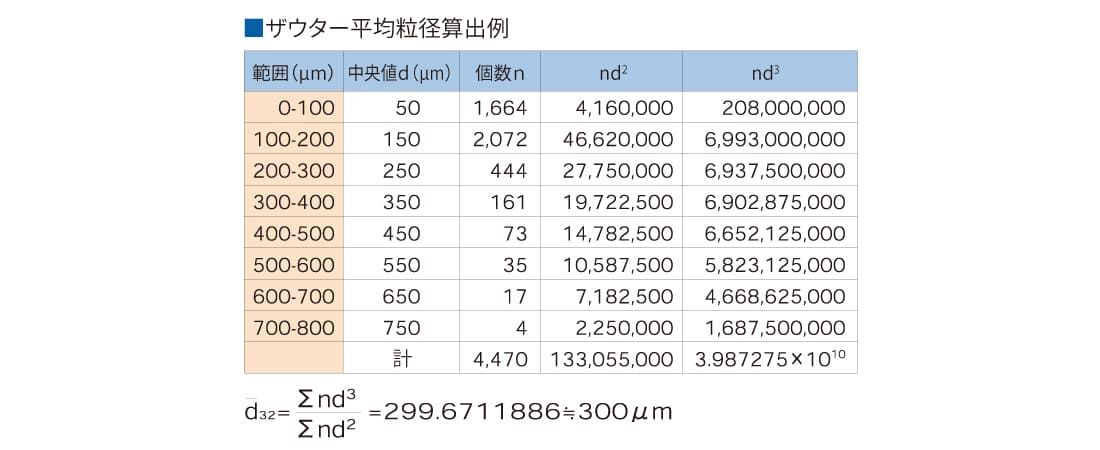

霧の平均粒子径は、ノズルを選定したりノズル応用装置を設計したりする際に重要な因子のひとつとなります。一般には次の3つの平均値が用いられます。

冷却・蒸発・燃焼・乾燥などの化学反応では表面積/体積=比表面積によって効率が論じられるのが普通です。また数多い小粒子より、数少ない大粒子によって現象が左右されることが多いため、ザウター平均粒子径を噴霧粒子群の代表値とするのが最も好ましいようです。

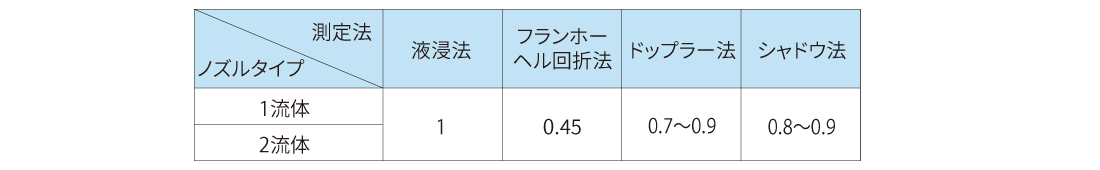

各種測定法で、測定結果に差が生じます。液浸法での粒子径の大きさを1としたときのそれぞれの測定法での相関比較は表のようになります(注:ザウター平均粒子径での比較)。