[多機能細霧システム活用法①]ハウス内の自動防除の有効性と留意点

出所:「施設と園芸」196(2022年冬)号(一般社団法人日本施設園芸協会)

著者:株式会社いけうちアグロ事業部 渡邉 賢, 大畠 駿

高温と乾燥は作物の収量と品質の低下を招き、病害虫発生リスクを高める。そのため、現在様々な資材や設備による温湿度制御が実施されている。そのなかでも多機能細霧システムは昼間の温湿度を経済的かつ大幅に調節できるという特長を持つ。

多機能細霧システムは、温室内に取り付けたノズルから微細な霧を噴霧し、冷房・加湿・農薬散布・葉面散布などの複数目的に利用するものを指す(図-1)。このように温室内で霧を発生させる設備はミストなど様々な名称で呼ばれる。本稿では施設園芸分野で一般的な用語と思われる「細霧」、「細霧システム」を用いる。

細霧システムの冷房・加湿によって作物の光合成促進、生理障害の防止、収穫期間の長期化、作業環境の改善が期待される。近年では、炭酸ガス施用時の加湿によって増収を目指す運用や、噴霧と換気扇を組み合わせた高温対策など積極的な環境制御に取り組む事例が増えている。一方、細霧システムは使い方によっては作物にマイナスの影響を及ぼすため注意が必要である。本稿では細霧システムの冷房・加湿機能の効果的な利用方法について紹介する。

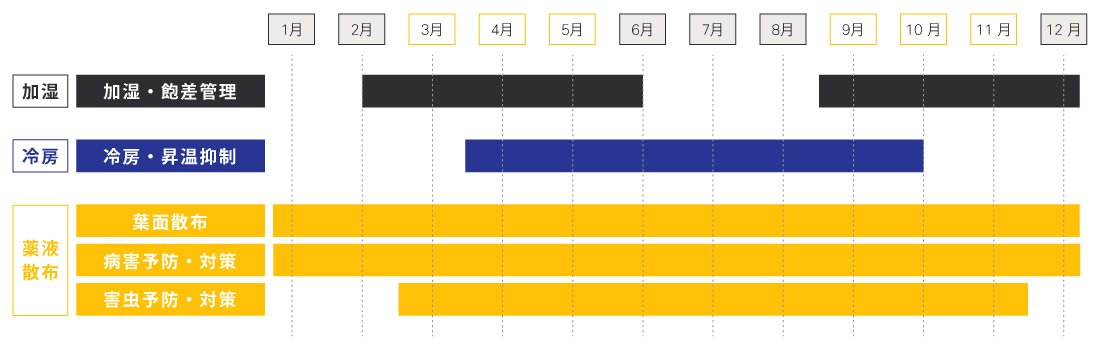

【図-1】多機能細霧システムの利用期間のイメージ

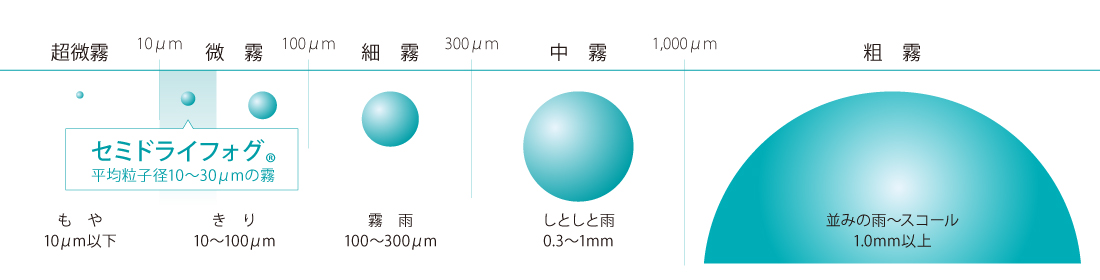

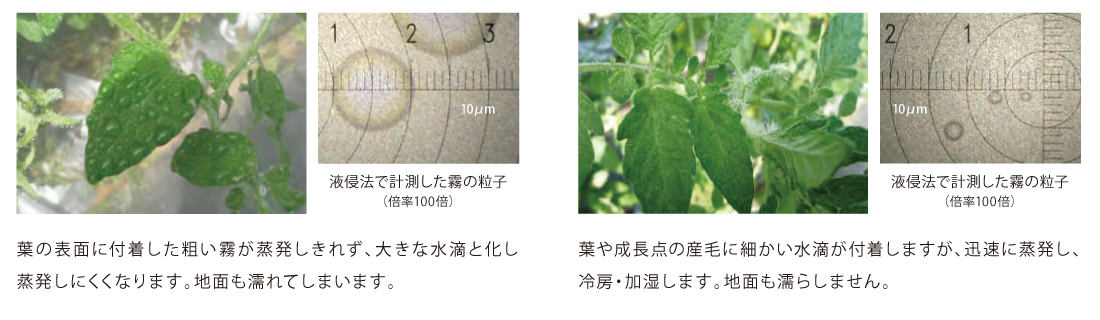

細霧システムはノズルから水を加圧噴射することで微粒化し、空気中に漂わせて蒸発させる。水粒子の蒸発の際に気温は低下し、湿度は上昇する。粒子の細かい霧ほど空気中によく拡散し、ゆっくり沈降する。また、粒子の表面積が増えるため空気との熱交換が促され、より短時間で蒸発するようになる。そのため、粒子の細かい霧ほど高湿度条件下でも空気中で完全に蒸発し、作物や作業者を濡らしにくい。

弊社の多機能細霧システムCoolPescon®(クールペスコン)はセミドライフォグ®という微細な霧を発生する(ザウター平均粒子径:約20μm)。本システムでは霧の落下速度や到達範囲を考慮して、栽培作物から一定距離を確保しノズルを設置する。そのため、通常の利用条件で作物の濡れはほとんど発生しない。また、本システムは温室内の気温と湿度の測定値をもとにした自動運転を行う。具体的には、温室内の気温が設定温度より高く、かつ湿度が設定湿度より低い場合に噴霧が行われる。このため、過剰な噴霧を防止することができる。

霧の分級法

粒子の大きさの違い

高温は作物の収量・品質に多大な影響を与える。トマトでは昼間の生育適温の範囲は24℃~28℃程度とされる。適温範囲を超えると、純光合成速度の低下、花の発育不良、果実の小型化などの問題が発生し、収量と品質が低下する。35℃以上の高温で着果不良が増加し、結果的に栽培の継続が困難になる。弊社のシステムを導入した温室では、高温時の室温は噴霧前と比べ5~6℃低下し、外気温と同等以下になることが多い。そのため、年間を通してみると噴霧によって作物の生育適温を維持できる時間は大きく増加する。一方で、外気が35℃を超えるような真夏に作物の生育適温を維持することは難しい。しかし、その場合でも噴霧による冷房効果によって着果不良や落花を抑制できる可能性は高いため、高温期の減収の緩和や収穫期間の長期化が見込める。

ハウス内での噴霧の様子

湿度は光合成と養水分吸収に影響する。多くの作物は湿度に対して短期的に次のような反応をする。①空気が乾燥している場合、葉の気孔が閉鎖する。その結果、葉が炭酸ガスを十分に吸収できず、光合成速度が低下する。②湿度が高すぎても低すぎても蒸散が抑制される。蒸散は根による水と無機塩類(カルシウムなど)の吸収に寄与している。そのため、蒸散が抑制された作物では無機塩類が不足し、尻腐れ果などの生理障害が発生しやすくなる。以上のように、適切な湿度条件で生育した作物では光合成が促進されるとともに生理障害が防止される。

細霧システムで湿度を設定値付近に維持することは気温と比べて容易だ。これは多くの場合、噴霧によって気温が設定値まで低下する前に、湿度が設定値まで上昇し、噴霧が停止するためである。ただし冬期にはこの関係が逆転し、湿度より気温を設定値に維持しやすくなる。このような場合、換気窓の開度を低くすることで気温と湿度の両方を設定値付近に維持できるようになる。

細霧システムの導入で次のような効果が確認されている。各地の試験場で、トマトやキュウリの増収、裂果の減少、うどんこ病の抑制、バラや鉢物の生育促進などの報告がある。弊社のシステムを導入した生産者への聞き取り調査では、①生育改善効果(樹勢や根張りの改善、萎れや落花の減少)、②増収効果(年間収量がトマトで7~8%増加、キュウリで17%増加、イチゴの果実重増加)、③燃料費削減(高温抑制の結果、換気窓を閉じる時間が増え、炭酸ガス漏れによるロスが約30%削減)という効果を確認している。

ハウス内での噴霧の様子

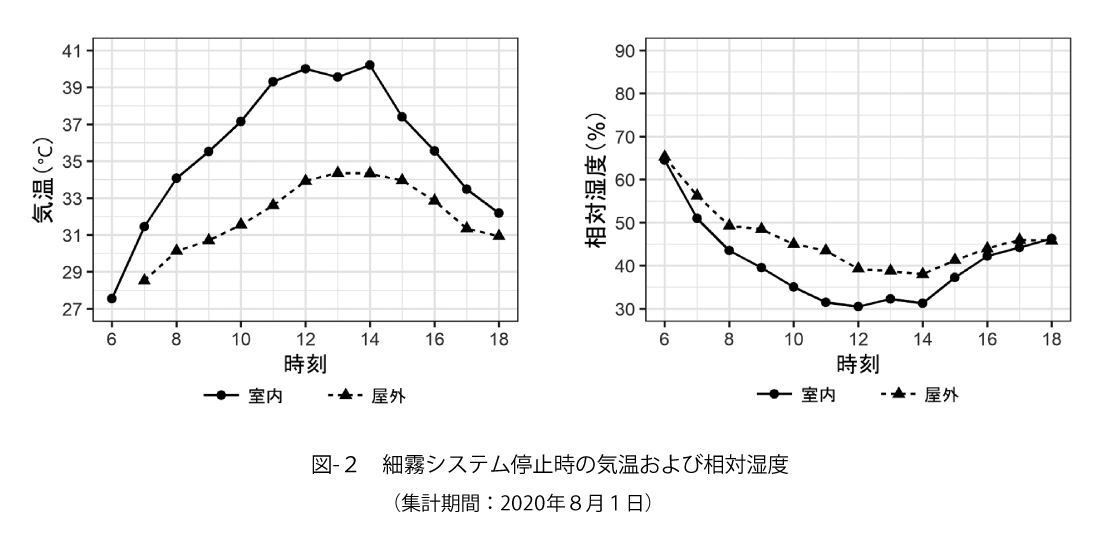

弊社のシステムを導入した岐阜県のトマト生産温室(床面積:約2,000m2)の事例を紹介する。作型は夏期に定植し、ほぼ一年間通して栽培を続ける長期多段栽培である。細霧システムは高温期の収穫期間の延長や生育改善のために運用している。噴霧を停止したとき、夏期晴天時の遮光し た温室内の最高気温は40℃、最低相対湿度 は30%、最高飽差は38gm−(3 4.8kPa)で、昼間の室温は外気より5~6℃高かった(図-2)。

【図-2】細霧システム停止時の気温および相対湿度

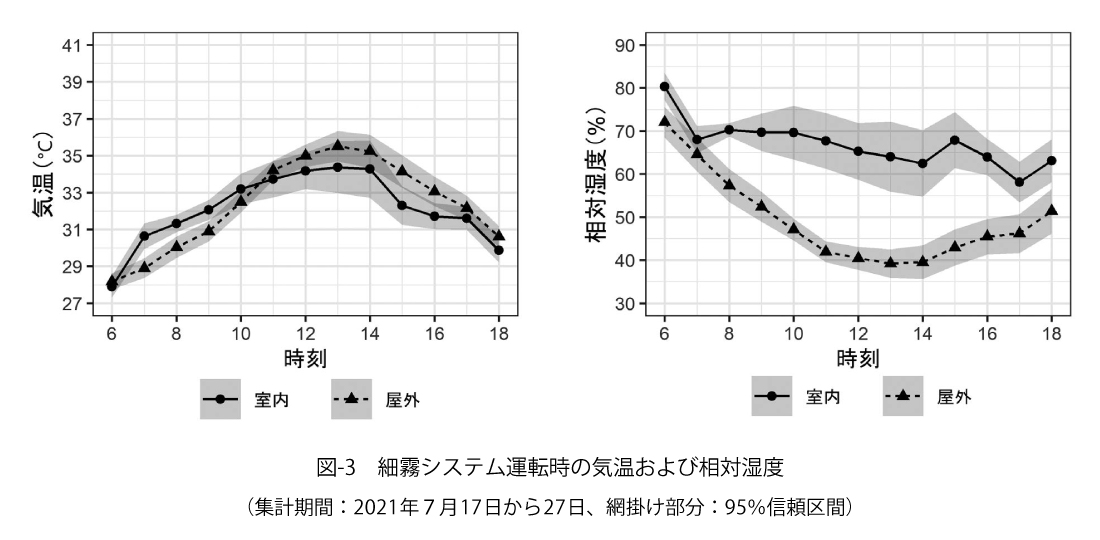

噴霧を行ったとき、遮光した温室内の最高気温は34℃で、11時以降の室温は外気温より1℃~2℃程度低かった。このとき相対湿度は60%~70%、飽差は12~16gm−3(1.6~2.0kPa)となり、概ね目標湿度を維持 することができた(図-3)。

【図-3】細霧システム運転時の気温および相対湿度

作物の生育適温を維持するように設定温度を定める。過剰な細霧冷房は生育不良や生育遅延の原因となるので注意が必要だ。昼温だけでなく日平均気温も考慮し、夜温が低いときは噴霧の設定温度を高めにするなど調整をする。品種や環境条件にもよるが、トマトでは昼温24℃~28℃、日平均気温20℃程度が目安となる。注意点として、噴霧の設定温度と換気窓の開温度が同じ場合、湿度条件によっては換気窓の自動開閉動作が繰り返され設備に負荷がかかる。そのため、噴霧の設定温度は換気窓の開温度より少し低めにするとよい。こうすることで換気窓の頻繁な開閉を抑制できる。また、換気窓が開くまでは加湿、換気窓が開いてからは冷房の用途で利用できる。

設定湿度は、多湿や乾燥による生理障害を引き起こさない範囲で、光合成に最適とされる湿度条件にできるだけ近づける。トマトでは飽差3~7gm−(3 0.4~0.9kPa、気温28℃のとき相対湿度75~90%程度)で適切な気孔開度を維持するとされる。他方、長期的にこのような高湿度条件で生育した作物では生理障害や病害発生のリスクが高まるという指摘がある。また、飽差11gm−(3 1.5 kPa、気温28℃のとき相対湿度60%程度)を超えると乾 燥によって葉の変形などの障害が発生すると言われる。以上のことから、トマト栽培においては飽差7gm−(3 0.9kPa)程度とすることで生理障害や病害を防止しつつ高い光合成速度を維持できると考えられる。

高湿度による生育不良のリスクを考慮した湿度の設定として次のような例がある。トマト栽培で日の出から2~3時間まで設定飽差10~12gm−(3 1.4~1.6kPa)、それ以降15時まで6~9gm−(3 0.8~1.2kPa)とする方法(吉田,2015)や、定植直後に設定飽差7~9gm−(3 0.9~1.2kPa)とし、その後は萎れが発生しない限り最高13gm−(3 1.7kPa)とする方法(IGHプロジェクト,2017)が推奨されている。比較的低湿度で良好に生育するイチゴについては、定植直後(9月)と高温期(4月以降)は設定湿度を高めとし(目標湿度70~80%程度)、10月以降はごく低湿度のときのみ噴霧する(目標湿度60%)方法が検討されている(加藤,2016)。

加湿と炭酸ガス施用を組み合わせると収量が大きく増加する可能性がある。これは、①乾燥による気孔閉鎖を防止し、施用した炭酸ガスを作物に効率良く吸収させる、②噴霧時の高温抑制によって換気窓をできるだけ閉じることで、炭酸ガス施用の時間を長くする、という考えに基づいている。この手法の有効性はトマト、キュウリ、イチゴ、バラなど多くの作物で確認されている。注意点として、過度な加湿とそれに伴う気温低下は、作物の生育遅延と栄養成長過剰を招く。結果として増収につながらない恐れがある。

高温期の冷房効果の安定と向上を目的として、細霧システムと換気扇を同時に運転するケースがある。噴霧による冷房効果は、一般に温室の換気量が大きいほど増大する。この換気量は屋外風速など気象条件の影響を受けて短時間のうちに変動する。そのため換気扇によって一定の換気量を確保することで、冷房効果の安定と向上を期待できる。細霧システムと換気扇の併用は、高温期の収量・品質の安定を目指す生産者にとって有望な方法である。

過度な加湿によって蒸散量が低下する。これは養水分の吸収量が低下している状態でもある。その結果、カルシウム欠乏による生理障害(葉面積の減少や尻腐れ果)が発生しやすくなる。また、高湿度でトマトの裂果が誘発される事例がある。加湿の際にこうした現象がみられるならば、設定湿度を下げる必要がある。

湿度は花粉の放出と受粉に影響する。トマトの受粉では相対湿度50~70%程度が最適とされる。イチゴの受粉では相対湿度40%程度が適当で、相対湿度60%以上で受粉不良による奇形果や不受精果が多くなると言われる。適温にもかかわらず受粉不良がみられる場合、一日のうちに低湿度の時間帯を設けるなどの対応が有効である。

高湿度や結露は灰色かび病やべと病などの病害リスクを高める。これらの病害が多発する時期は次の点に注意する。①設定湿度を下げる。②日没前に噴霧を停止し、換気によって湿度を下げる時間を確保する。③日当たりや風通しの関係で湿度が高くなりやすい場所を把握する。その位置の湿度を温室内の代表値として噴霧の運転制御を行う。

長期的な高湿度によって作物の形態的な変化が生じる(気孔のサイズと密度の増加、葉の大型化など)。それ自体は増収につながりうる変化である。しかし、葉が密集し部分的に湿度が高くなりやすいため、生育状況によっては葉かきの開始時期を早めるなどの工夫が必要と思われる。

弊社では細霧システムを実際に体感していただくため、デモ機による実演や説明会、農場視察を受け付けている。お気軽にお問合せいただきたい。

弊社 鹿野農場

【参考文献】

IGHプロジェクト(2017):太陽光利用型植物工場イノベーティブグリーンハウスにおけるトマト50t採り栽培マニュアル.IGHプロジェクト事務局.

吉田剛(2015):土耕栽培での環境制御技術.農業技術体系野菜編第2巻.追録第40号.

加藤賢治(2016):加湿およびCO2長時間施用と培養液管理.農業技術体系野菜編第3巻.追録第41号.